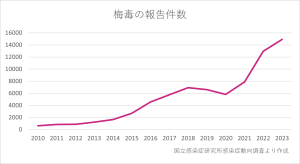

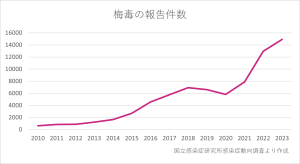

国立感染症研究所の感染症発生動向調査によると、2023年に14,905件の梅毒の症例が報告され、2022年の年間の症例数12,966件を超えました。

2020年以降、梅毒の感染は急速に広がっており、この3年間で2.5倍にも急増しています。

男女別・年齢別でみると、男性は20~50代と幅広い層で感染者がみられますが、女性は20代の若い人たちが感染者の中心となっています。

また、近年の若い女性の梅毒感染者の増加により、2023年は妊娠中の梅毒感染者から母子感染する、先天梅毒の乳児の報告が、37件と前年より大幅に増加しており、今後も増加していくことが懸念されています。

-300x197.png)

梅毒は梅毒トレポネーマという病原体の感染によっておこる性感染症です。

梅毒トレポネーマがリンパ節に侵入し、時間の経過とともに血液を巡って全身に広がっていきます。

梅毒は、症状が現れる時期と症状が自然に消える時期を交互に繰り返しながら進行します。

感染後約3週間~6週間後、感染がおきた部位(陰部、肛門、口など)に、初期硬結(しこり)や硬性下疳(潰瘍)が見られたり、リンパ節の腫れなどの症状が出てきますが、無症状の場合もあります。【早期顕症梅毒第Ⅰ期】

しかし、症状が出た場合でも、無治療のままでいても、やがてそれらの症状は消失していきます。

第Ⅰ期の症状が一旦消失した後、4~10週間の潜伏期を経て、手のひらや足の裏など、全身に赤い発疹(梅毒性バラ疹)が出てきます。【早期顕症梅毒第Ⅱ期】

この時期には、発熱、倦怠感等の全身症状に加え、泌尿器系、中枢神経系、筋骨格系の多彩な症状を呈することがあります。

第Ⅰ期同様、無治療でも数週間~数か月で症状はおさまってきます。

さらに無治療のまま年数が経過すると、皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生し、やがては心臓、血管、脳などの複数の臓器に病変が生じ、場合によっては死亡に至ることもあります。【晩期顕症梅毒】

梅毒の治療は、一般的には外来で処方された抗菌薬(ペニシリン剤)を服用します。

病変の部位によっては入院のうえ、点滴で抗菌薬の治療を行うこともあります。

現在は、感染者の6割は早期顕症梅毒の段階で感染が判明するため、比較的早期から治療を開始する例が多く、抗菌薬が有効であることなどから、晩期顕症梅毒に進行することはほとんどありませんが、感染者の増加に伴い、晩期顕症梅毒の新規感染者数も年々増えています。

感染予防としては、不特定多数の人との性的接触を避けることや、コンドームを使用することが大切です。

梅毒は、治療をしなくても症状がなくなることがありますが、自然に治ることはありません。

特に、若い女性が梅毒に感染して妊娠したり、妊娠中の女性が梅毒に感染すると、胎盤を通じて胎児に感染する可能性があります。(先天梅毒)

梅毒は、早期に治療すれば治る病気ですので、性器などの感染部位にしこりがあるなど、梅毒が疑われる症状がある場合は、早めに検査し、医療機関を受診しましょう。

また、梅毒は知らないうちにパートナーに感染させていることが多い感染症ですので、パートナー等と一緒に検査を受けることも大切です。

【梅毒の検査はこちらから】

≪参照資料≫

日本の梅毒症例の動向について(国立感染症研究所)

梅毒とは(国立感染症研究所)

-300x197.png)